Die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) erweist sich als Vorreiterin im Bereich nachhaltiger Energieinnovationen. Von wegweisenden Softwarelösungen für den Energiemarkt über infrastrukturfokussierte Initiativen bis hin zur Konzeption CO₂-freier Quartiere. Das Netzwerk der TRK trägt aktiv zur Energiewende bei und stärkt zudem die Sichtbarkeit und den Austausch, um gemeinsam innovative Projekte umzusetzen und die TRK als bedeutenden Energiestandort zu etablieren.

Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, setzt die TRK auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger:innen. Dabei betont sie die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz, die Förderung von Investitionen, die Bündelung von Interessen und die internationale Vermarktung von Innovationslösungen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Energiestrategie mit regelmäßigen Evaluierungen und einem Beirat sichert den langfristigen Erfolg.

Die TechnologieRegion Karlsruhe präsentiert mit RE-Action 1.5 eine ambitionierte Energiestrategie als einen der drei zentralen Wirtschaftsschwerpunkte der Region. Als Antwort auf die globalen Klimaziele betont die TRK ihre Rolle als Vorreiterin und Leuchtturm für die Energiewende, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gemeinden vorangetrieben wird. Innerhalb der Strategie steht ein dezentraler Ansatz im Fokus, dessen Erfolg auf der Kooperation von Städten und Kommunen basiert.

Die Vision der TRK für das Jahr 2050 ist es, die klimapolitischen Ziele der Pariser Klimakonferenz zu erreichen und sich als Modellregion für die Energiewende und den Klimaschutz zu positionieren. Die Strategie fokussiert auf:

Die TRK nutzt dabei ihre vorhandenen technologischen Potenziale und etabliert sich als ein Hotspot für innovative Energielösungen.

Veranlassung: Die Tiefen-Geothermie (auch in Verbindung mit der Lithium-Gewinnung) beschäftigt die Bevölkerung am Oberrhein in hohem Maße. Daher wurde auf der TRK-Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2020 die wichtige Rolle der Geothermie für die Energiewende aus dem Gesellschafterkreis heraus angesprochen. Die mit der Nutzung vermeintlich einhergehenden Risiken und die grundlegenden Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung stehen derzeit einer größeren Verbreitung dieser regenerativen Energieerzeugungsform entgegen.

Die Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsstelle beauftragt, eine regionsweite Positionierung zu erarbeiten und abzustimmen, die dabei unterstützt, die Potenziale der Geothermie künftig intensiver nutzen zu können.

Umsetzung: Die Geschäftsstelle hat hierzu eine Koordinierungsgruppe einberufen, die sich maßgeblich aus politischen Entscheider*innen der Region zusammensetzt. Aufgabe der Koordinierungsgruppe war es, Eckpunkte einer möglichen politischen Positionierung festzulegen und die Grundlagen für die Positionierung zu erarbeiten. Am 3. März 2021 fand die Auftaktsitzung statt, in der der Rahmen für die weitere Arbeit abgestimmt wurde.

In zwei weiteren Workshops am 6. Dezember 2021 und am 2. Juni 2022 wurden, jeweils unter Einbeziehung von ausgewiesenen FachexpertenInnen, die Inhalte der Positionierung diskutiert, weiter ausdifferenziert und sachlich abgestimmt. Prof. Dr. Thomas Kohl vom Landesforschungszentrum Geothermie hat den Gesamtprozess fachlich mit begleitet.

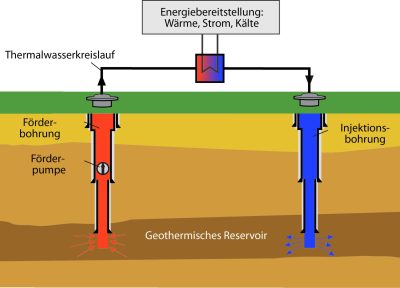

Die Tiefen-Geothermie kann einen signifikanten Beitrag zu einer umweltfreundlichen Versorgung der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) mit Wärme, Kälte und Strom leisten. Insbesondere im Wärmebereich, der heute 56% des nationalen Energiebedarfs ausmacht, könnte die Tiefen-Geothermie einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit und der Wärmewende leisten – grundlastfähig und CO2 neutral. Dazu müssen die außerordentlichen Ressourcen der Geothermie im Oberrhein-graben deutlich stärker erschlossen werden als bisher.

Zur Tiefen-Geothermie haben sowohl der Regionalverband Mittlerer Oberrhein am 7. Dezember 2022 als auch der Oberrheinrat (27. Juni 2022) eigene Positionen vorgelegt. Das Positionspapier der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH nimmt auf diese Papiere konkret Bezug und unterstützt deren Zielsetzungen auch inhaltlich, die Nutzung der Tiefen-Geothermie in der Region zu fördern und zu intensivieren.

Aus der Perspektive von Kommunen, Wirtschaft und Politik möchte die Technologie-Region Karlsruhe GmbH unter Beachtung ihrer besonderen räumlichen Zuordnung einen Beitrag leisten, die Tiefen-Geothermie und ihr besonderes Potenzial für die Wärme- und Ressourcengewinnung zu stärken. Es werden konkrete Vorschläge gemacht und Maßnahmen eingefordert, die Genehmigungsprozesse beschleunigen und durch Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsformate Verständnis und Akzeptanz der BürgerInnen auf beiden Seiten des Rheins erhöhen sollen.

Die Raumschaft ist aufgefordert, mit Unterstützung der Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein übergeordnetes regionales Energiekonzept mit klaren politischen Zielsetzungen zu entwickeln. Auf dessen Grundlage sollen Rahmenbedingungen erarbeitet werden, die die politischen Willensbildungsprozesse in den Kommunen unterstützen und dazu beitragen, marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu setzen und die interkommunale Strategieentwicklung auf dem Gebiet der Wärmewende zu fördern.

Die in der Erdkruste vorhandene Wärme kann vielseitig nutzbar gemacht werden.

Kaltes Wasser wird in den Erdmantel gepumpt, durch die Erdwärme erhitzt und wieder nach oben gepumpt. Der bei der Erwärmung entstehende Dampf kann für die Energiegewinnung genutzt werden.

Neben Wind, Sonne und Wasser bietet auch die Geothermie ein enormes Potential zum Ausbau erneuerbarer Energien. Das Thema der (Tiefen-)Geothermie kann ein Schwieriges sein. Einerseits sind bei unseren europäischen Nachbarn bereits jahrelang Anlagen ohne Probleme in Betrieb, jedoch zeigen auch Ereignisse in der Vergangenheit, dass die Geothermie nicht nur Positivbeispiele vorzuweisen hat. Das Vertrauen in das Konzept dieser Energiestrategie wieder herzustellen und die Bevölkerung durch wissenschaftlich fundierte Arbeit aufzuklären, kann nur im Interesse aller sein, die eine volle Potentialausschöpfung erneuerbarer Energien befürworten.

Um Ängsten, Sorgen oder einer generellen Skepsis dieser Energiegewinnungsform entgegenzukommen, wird am 25. und 26. April 2024 auf dem Kulturplatz in Rastatt (Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt) das sog. “MobiLab” als mobiles Partizipationslabor betrieben. Im Auftrag des Expertenausschusses Klima und Energie der Oberrheinkonferenz werden WissenschaftlerInnen des KIT-Zentrums Mensch und Technik interessierten Bürgerinnen und Bürgern Informationen zum Thema Geothermie geben und ihre Fragen beantworten. Partizipative Formate und die aktive Einbindung in wissenschaftliche Prozesse sollen Interessierte dazu bewegen, sich mit dem Thema der Geothermie zu beschäftigen.

Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit durch innovativen Klimaschutz: Dieses Ziel verfolgen die Projektpartner in der TRK mit dem Wasserstoffprojekt H2iPortKA.

Die Energiestrategie der TechnologieRegion Karlsruhe lebt für und mit seinen Akteuren in der Region. Hier finden Sie eine Übersicht über die Vielfalt der Akteure, deren Kompetenzen, ihre innovativen Projekte und wie die Mission 2 Grad erfüllt werden kann. Erfahren Sie frühzeitig neue Ideen und Planungen und welche Partner sich für die Zusammenarbeit anbieten.

In einer Zeit, in der soziale Verantwortung und Umweltschutz Hand in Hand gehen, bringt Evohaus innovative Ideen in die Energiestrategie der Region ein. Ihre Expertise in der Entwicklung umweltfreundlicher CO2-freier Quartiere, wie beispielsweise Kitas oder Pflegeeinrichtungen, trägt nicht nur zur Erreichung der Klimaziele bei, sondern schafft auch einen spürbaren positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen in der Region.

Kontakt

Heinz Hanen

Emil-Nolde-Straße 2, 76227 Karlsruhe

Tel.: +49 721 183 8910

E-Mail: [email protected]

Website: www.evohaus.com

Die 2014 gegründete Easy Smart Grid GmbH aus Karlsruhe ist führend in der Entwicklung von Technologien für die Herausforderungen der Energiespeicherung und des Managements von erneuerbaren Energiesystemen. Mit internationaler Anerkennung seit der Gründung bietet das Unternehmen innovative Lösungen, darunter die Nutzung zeitlicher Flexibilität von Stromverbraucher:innen als „virtuelle Batterie“. Aktive Teilnahme an Projekten, wie dem Reallabor in Allensbach (SoLAR) und Smart-City-Initiativen, spiegelt das Engagement von Easy Smart Grid für eine nachhaltige Energiewende wider.

Kontakt

Dr.-Ing. Thomas Walter

Dessauerstr. 15, 76139 Karlsruhe

Tel.: 0171 229 4629 (privat)

E-Mail: [email protected]

Website: www.easysg.de

Seven2one Informationssysteme GmbH entwickelt innovative Softwarelösungen für den Energiemarkt. Angesichts der wirtschaftlichen Prosperität und Expertise in Wissenschaft und Technologie in der Region spielt die Informationstechnologie eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Energiewende. Seven2one trägt dazu bei, die Integration erneuerbarer Energien und die Effizienzsteigerung im Energiemarkt voranzutreiben, indem es maßgeschneiderte Softwarelösungen bereitstellt.

Kontakt

Dr. Christoph Schlenzig

Amalienbadstr. 41c,76227 Karlsruhe

Tel.: +49 721 62714 111

E-Mail: [email protected]

Website: www.seven2one.de

Inmitten der dezentralen Energiestrategie, die auf der Kooperation von Städten und Kommunen basiert, spielt RBS wave eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger städtischer Infrastrukturen. Durch ihre Expertise trägt RBS wave dazu bei, dass die TRK ihre optimalen Voraussetzungen für eine effektive und effiziente Energiewende voll ausschöpfen kann.

Kontakt

Tim Kazenmaier

Teamleiter Energietechnik

RBS wave GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 2, 76275 Ettlingen

Tel.: +49 7243 5888 129

E-Mail: [email protected]

Website: www.rbs-wave.de

Die Handwerkskammer Karlsruhe fungiert als Interessenvertretung und Servicedienstleister für über 19.000 Mitgliedsbetriebe in der Technologieregion Karlsruhe und der Region Nordschwarzwald. Als Partner der Energiewende unterstützt die Kammer ihre Betriebe durch qualifizierte Beratung, Weiterbildungsangebote und aktive Beteiligung an Projekten und Fachgremien. Aktuelle Projekte, wie die KEFF Kompetenzstelle für Energieeffizienz und die Mitwirkung an der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz, unterstreichen das Engagement der Handwerkskammer für Nachhaltigkeit.

Kontakt

Kevin Manuel Wendel

Friedrichsplatz 4-5, 76133 Karlsruhe

Tel.: +49 721 1600 162

E-Mail: [email protected]

Website: www.hwk-karlsruhe.de

fokus.energie e.V. ist ein führendes Netzwerk von Unternehmen und Institutionen in der TechnologieRegion Karlsruhe im Energiebereich. Durch gebündelte Expertise in Bildung, Austausch und Gründerunterstützung setzt sich der Verein für die Energiestrategie „Smart Energy – TRK Mission 2 Grad“ ein. Projekte wie AXEL und DiKraft unterstreichen das Engagement für nachhaltige Innovationen und die Förderung junger Unternehmen in der Region.

Kontakt

Hilmar F. John

Haid-und-Neu-Str. 7, 76131 Karlsruhe

Tel.: +49 721 96492 – 786

E-Mail: [email protected]

Website: www.fokusenergie.net

Sie haben unseren Newsletter noch nicht abonniert?

Dann wird es höchste Zeit! In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie über Aktuelles aus der TechnologieRegion Karlsruhe.

Bleib auf dem Laufenden mit unserem Newsletter!

„*“ zeigt erforderliche Felder an

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

Emmy-Noether-Str. 11

76131 Karlsruhe

Folge uns